Chaque histoire a son décor, et quand on parle de Rock Star on ne s’attend pas à le planter à Freehold dans le New Jersey. Il est vrai qu’une petite ville paumée ne contient pas forcément l’excitation censée motiver un jeune rocker. C’est pourtant là-bas que Springsteen puisera deux inspirations qui nourriront sa musique pendant les années à venir. La première vient de l’école catholique, même si le jeune Bruce n’est pas l’élève le plus passionné par les sermons austères de curés sinistres. Comme il l’avouera dans sa biographie, la Foi "le pénétrait" et, malgré son absence de ferveur, c’est sans doute elle qui a participé au lyrisme spirituel de ses textes. Le second élément déterminant dans la construction de Bruce Springteen est la vie de son père, rentrant brisé de l’usine, et dont le souvenir restera si vivace qu’il pourra parler de ce milieux mieux que quiconque, et ce, sans avoir mis les pieds dans ces temples de la souffrance prolétarienne.

Mais Springsteen

n’est pas, comme Dylan, un artiste qui fait passer les mots avant la

musique. Son talent est le fruit de longues heures d’apprentissage, favorisés

par un caractère très réservé, qui l’incite à s’enfermer pendant des heures

pour "apprendre à faire parler sa guitare". Comme il le dit lui-même

"Pour être bon il faut beaucoup de travail, pour être le meilleur il faut aussi beaucoup de solitude".La route sera, elle aussi, difficile, avec quelques minces encouragements, comme le modeste succès local de The Castiles. Et puis Springteen a commencé à s’intéresser à la Soul et à chercher un saxophoniste capable de donner de la grandeur à son Rock orgiaque.

Alors Gary

Tallent lui parle du souffle magique de Clarence Clemons, un colosse

noir, qui déploie son souffle magique en compagnie du groupe Soul Little Melvins.

Bruce parcoure donc les routes à la recherche de celui qui, il le sent,

est la clef de voute capable de lui ouvrir les portes du succès. Par chance,

après des jours de recherches infructueuses, Big Man vient frapper à sa porte

alors que le groupe s’est arrêté à Asbury Park. En fait, la scène est

digne des suspenses épiques de Sergio Leone, la tension mortelle en

moins. Il fait nuit, dehors le vent souffle comme si la fin du monde était

proche, et Bruce est sur scène avec une mouture incomplète du groupe qui

ne s’appelle pas encore le E Street Band. Quand d’un coup la porte

s’ouvre, avec fracas, avant d’être emportée par un vent d’une violence

mortelle, laissant apparaitre une silhouette monumentale, dont la puissante

musculature force le respect d’un public surpris par cette entrée fracassante.

Le groupe continue de jouer devant le regard enthousiaste du saxophoniste

fantasmé par son leader, avant qu’il ne monte les rejoindre sur scène, comme

s’il était désormais évident que ces hommes étaient faits pour jouer ensemble.

Et ce que l’on entend ce soir-là n’est pas une bande son imaginée par Ennio

Morricone, mais la naissance tonitruante et grandiloquente du E Street

Band.

En un rien de temps, Bruce se retrouve seul dans un petit studio, simplement

équipé de quelques micros rudimentaires. Quelques jours plus tôt, il a croisé

la route de Mike Appel, et le producteur l’a invité à lui jouer

quelques chansons dans ce studio rustique. La légende dit que, ce soir-là, Bruce

lui aurait joué les première versions de "Growin up" et

"It’s Hard To Be A saint In The City". Mike est

enthousiaste et insiste pour revoir le jeune prodige à la fin de sa tournée.

Lorsque les deux hommes se revoient, Springsteen a déjà écrit la

majorité des titres qui composeront Greetings From Asbury Park, NJ et,

lorsqu’il entend la cassette, l’enthousiasme du producteur est tel qu’il

parvient à lui décrocher une audition avec John Hammond. L’homme est

devenu le producteur le plus populaire au monde depuis qu’il a sorti Dylan de

sa vie de Bohème, lui permettant ainsi de mettre en boite The

Freewheeling Bob Dylan. Et puis comment ne pas faire le rapprochement en

voyant ce jeune vagabond débarquer avec une vielle guitare fissurée, et le poil

hirsute ? Toujours est-il que l’homme aime ce qu’il entend, et après deux

chansons, il jette au jeune musicien cette sentence péremptoire :

« Tu dois être signé chez CBS ! ».

L’enregistrement

de Greetings From Asbury Park est

d’abord compliqué, Mike Appel ne partageant pas la vision Rock de son jeune

protégé. Pour lui, Springsteen doit enregistrer ce disque seul, afin de

profiter de la notoriété monumentale de Dylan, qui ne supporte déjà plus le

rôle de "Messie De Toute Une Génération" qu’on lui a collé. Mais le chanteur finit par

avoir gain de cause, et ceux qui pensaient avoir signé un chanteur Folk se

retrouvent avec une sorte d’Elvis poétique. Springsteen résumera très bien cette

identité naissante lorsqu’il affirmera que Presley a libéré les corps, avant que

Dylan ne libère les esprits. Malheureusement, Greetings From Asbury Park , et son successeur The Wild The Innocent and the E Street

Shuffle ne se vendent pas, et il se retrouve dos au mur quelques mois

seulement après avoir accompli une avancée décisive.

Encore

aujourd’hui il est difficile de totalement réhabiliter ces disques, et quand on

les écoute c’est en général pour y trouver les germes de ses futures

réussites. Les deux disques sont faits dans le même moule, trop secs pour

réellement séduire, et les compositions sont trop inégales pour venir

concurrencer Harvest,

Dark Side of the Moon,

Aqualung, et autres

best-seller de l’époque. On peut même affirmer que, face à ses grandes

productions, ces deux disques ne pouvaient que devenir inaudibles. On sauvera

tout de même "Growin Up",

"It’s Hard to Be A Saint In The

City", "Spirit In The

Night" et "4th of July, Asbury

Park". Mais même ces titres ne sont que de pâles avant-goûts de leurs

versions lives. Conscient de ces constats, et malgré le fait que les médias

commencent à parler du groupe, CBS pose un ultimatum à son jeune protégé :

Si ce disque n’est pas celui de la consécration ce sera son dernier chez

eux.

Alors,

enfermé dans une petite maison qu’il loue, Springsteen révise ses classiques,

passant en boucle les succès produits par Phil

Spector, et les Folks fervents de Roy

Orbinson, celui « qui chante pour les solitaires ». Une première

chanson nait alors, "Born To

Run", et surtout, un projet monumental se met en place dans la

noirceur de cette petite chambre. Springsteen

veut créer SON mur du son, un compromis qui aurait la puissance des

productions Spectoriennes, sans noyer le tout dans un grand gargouillement Pop.

Les premiers essais sont désastreux, aucun instruments ne ressort du capharnaüm

sonore produit par des musiciens perdus. Et le groupe semble même perdre sa

cohésion. Alors, pour fuir la pression engendrée par ces désastres, le groupe se défoule

dans de longs concerts exutoires. C’est là que, au milieu du public, le

critique John Landau a la révélation de sa vie. Quelques jours plus tard, son

papier sort, et il est historique. L’homme dit avoir vu l’avenir du Rock, et il

s’appelle Bruce Springsteen. Connu pour avoir tenté de sauver le MC5, en produisant Back in the USA, Landau s’entend bien avec Springsteen, et

devient rapidement le producteur de Born

To Run. John commence par lui faire quitter son studio miteux, pour

investir le Record Plant, studio qui a vu défiler Hendrix, le Velvet

Underground, et Frank Zappa.

Mais surtout, il canalise les ambitions de Springsteen,

l’incitant à réduire son propos pour aller à l’essentiel.

Landau, contrairement à ce chanteur,

excessivement stressé par l’enjeu, et l’objectif qu’il s’était fixé, avait bien

compris qu’il ne fallait pas gommer ce lyrisme mal perçu par son géniteur.

Mieux, il savait que c’était précisément cette théâtralité-là qui allait

secouer le monde. Born to Run est le cri d’angoisse majestueux d’un homme qui sent que sa vie se joue à ce

moment précis. "Thunder Road" ne parle

de rien d’autre, c’est le cri de guerre de l’adolescent qui est devenu un

homme, et qui trace sa propre voie avec un mélange d’angoisse et d’enthousiasme

romantique. Cet enthousiasme est le point commun de toutes ces chansons, et

explique la résonance qu’a eu ce disque à sa sortie. Car c’est bien son

angoisse que le jeune chanteur expose si poétiquement; Ce sont ses sentiments

qui courent sur ces superpositions de cordes, ne s’arrêtant de s’exprimer que

pour laisser son saxophoniste consoler les angoisses de ceux qui sentent que

leurs vies vont basculer, sans comprendre exactement dans quel sens.

Et c’est

précisément ce lyrisme exacerbé, ces cordes tonitruantes qui se chevauchent

sans jamais se mélanger, ce son aussi énorme que clair, qui lui permet

d’atteindre l’universel. L’Amérique est déjà à genoux. Le Times et Newsweek lui dédient leurs couvertures la même semaine, fait

exceptionnel pour un rocker. Et désormais l’Angleterre lui tend les bras. Mais

Springsteen voit ce succès tonitruant comme une nouvelle menace pesant sur son

groupe, et surtout sur son intégrité artistique. L’homme se sent assiégé,

détruit les prospectus « l’Angleterre est prête pour Springsteen », que ses managers avaient placé sur les sièges

d’un de ses premiers concerts au Royaume-Unis. Dans sa biographie, il

justifiait cet acte par une philosophie simple, qu’il élevait au rang de

religion :

« La musique ça consiste à montrer, et non à dire ».En d’autre terme, le Rock n’a pas besoin des slogans tapageurs des maisons de disques. Pas besoin de la frime de superstars fabriquées par le show business. Le Rock à juste besoin de groupes jouant comme si leurs vies en dépendaient. Cette contradiction entre l’identité artistique d’un compositeur, et les objectifs commerciaux de sa maison de disques, est courante chez de nombreux musiciens, et elle reviendra régulièrement tout au long de la carrière de Bruce. Dans le même temps, alors qu’il gratifie le monde de performances homériques sur scène, Springsteen lit pour la première fois le contrat qu’il a signé avec Mike Appel. Il découvre des conditions particulièrement avantageuses pour son manager.

En réalité,

ces contrats étaient surtout naïfs. Springsteen avait pour principe de faire

confiance à ses collaborateurs, ce qui explique le contrôle que s’est accordé

Appel. A la sortie de Born To Run,

le manager touche plus d’un million de dollars, alors que le groupe doit

tourner sans cesse pour remplir ses obligations financières. Cette situation

aurait peut-être encore duré si Springsteen était resté un loser Folk à la Don Nixx. Elle ne l’était plus

maintenant que son visage apparaissait sur les journaux. Les prochains mois

seront donc, en partie, passés devant les tribunaux, Mike étant aussi têtu que

son protégé. Un accord est enfin trouvé après des mois de délibération, et

Springsteen récupère le contrôle de son œuvre en payant des dommages et

intérêts à celui qui a bien failli être le bourreau de sa carrière. Springsteen

a toujours été conscient que tout pouvait s’arrêter du jour au lendemain, « il n’y’a que le présent » comme il le dit si bien. Et il vient

encore de gagner quelques précieuses heures au soleil.

Lorsqu’il

rentre en studio, c’est l’esprit encore chargé de cette tension, et sans doute

de ressentiments, même s’il affirme le contraire. Devenu un habitué des sessions

d’enregistrement à rallonge, Bruce

exaspère son public, qui voit d’autres gloires de cette époque enchainer les

albums à une vitesse ahurissante.

« Attendez encore un peu ! L’enregistrement ne dure que quelques jours mais le disque reste pour l’éternité. »

criait-il aux fans consumés par l’attente. Le disque sort

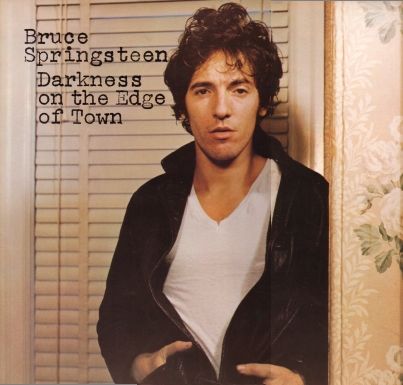

enfin en 1978 et, heureusement, leur attente est largement récompensée. Darkness On The Edge Of Town

s’affirme comme la parfaite antithèse de Born To Run, comme si le chanteur n’avait pas encore digéré

les « faiblesses » qu’il croyait voir dans cet album. Born To Run était un disque

optimiste et bienveillant, sorte d’exutoire magnifique lui permettant

d’évacuer la pression d’un instant décisif, Darkness On The Edge Of Town sera pessimiste et vindicatif.

La musique, bien plus crue donne tout de suite le ton, la guitare est bien plus

présente, la batterie plus agressive, et Clarence est plus discret que sur le

précédent opus. Ses mots réchauffaient nos âmes blessées, ils clament

désormais des vérités déchirantes. Et, même lorsqu’une certaine énergie positive

semble sortir de cette tension dramatique, c’est surtout l’énergie du

désespoir.

« Tu passes ton temps à attendre un moment qui ne vient jamais, ne perds pas ton temps à attendre »

chante-t-il dans "Badlands" , sans

doute parle-t-il de son amitié détruite par un manager qui a abusé de sa

confiance.

La figure du

père est aussi très présente, et Springsteen plaint la misère

existentielle de celui qui l’a élevé, avant de véritablement « tuer le

père » dans des vers pleins de reproches

« papa a travaillé dans cette usine, pour rien d’autre que la souffrance. Maintenant il traverse ces pièces vides cherchant quelqu’un à condamner. ».Sur ces mots, la guitare semble chercher une vengeance pour ses souffrances de jeunesse, elle ne pourra que hurler sa douleur. "Factory" est plus apaisée, faussement compatissante, pourtant lorsque le chanteur dit

«Fin de la journée, la sirène de l'usine pleure

Les hommes traversent ces portes avec la mort dans les yeux

Et tu ferais mieux de le croire, mon garçon

Quelqu'un va être blessé ce soir

C'est le travail, le travail, une vie de travail »

, c’est là encore la figure paternelle qu’il

désacralise, comme s’il lui en voulait de ne pas avoir été un modèle plus

enviable. Bien sûr, on entend aussi en filigrane, un profond respect pour ces

hommes condamnés à une vie de misère. Sans jamais mettre les pieds dans une

usine, Springsteen parlait avec une impressionnante éloquence de ce milieu.

Sans être manichéens il exprimait ce que beaucoup d’ouvriers ressentaient, car

si l’usine est un temple de souffrance, elle entraine aussi chez ces malheureux

adeptes une part de fierté, et un certain amour inconscient. La garce vous tue,

mais on est toujours un peu triste lorsque vient l’heure de la quitter.

Même

"Candy’s Room", seul titre proche du lyrisme réconfortant de

Born to Run, raconte une romance sur le point de s’effondrer.

Le titre semble montrer ce que Springsteen cherchait vraiment à faire sur son disque précédent, sans réellement y parvenir (il l’a surtout transcendé

involontairement), un Rock tout en muscles, aussi vibrant dans ses refrains

qu’entrainant dans sa musique. Ce Springsteen sombre et abrupte n’était

pas moins bon que le personnage romantique de 1975, il était même au moins

aussi poignant, et montrait un homme capable de faire évoluer sa musique au

rythme de ses préoccupations. A partir de là, des millions de personnes suivent

l’évolution du nouveau héros américain, décrit comme le modèle d’une nouvelle

jeunesse dans un admiratif article de Best. Il est vrai que, dans cette époque

tourmentée, Springsteen montrait un exemple à suivre, une voix à

écouter, et surtout balançait une bonne grosse dose de Rock 'n Roll, pour

communier dans de longs marathons de plus de trois heures. Dans le même temps,

il écrit "Because The Night" , que Patti Smith

propulse au sommet des charts sur Easter, un disque bien plus Pop

que les précédentes productions de la marraine du Punk.

Et puis la

notoriété a ses bons côtés, Scorcese et De Niro profitent de

pauses entre leurs tournages pour venir le voir en concert, et Bowie lui

avoue son admiration. Le jeune vagabond venu du New Jersey s’est enfin fait une

place dans le show business. Dans le même temps, il cherche à combattre sa

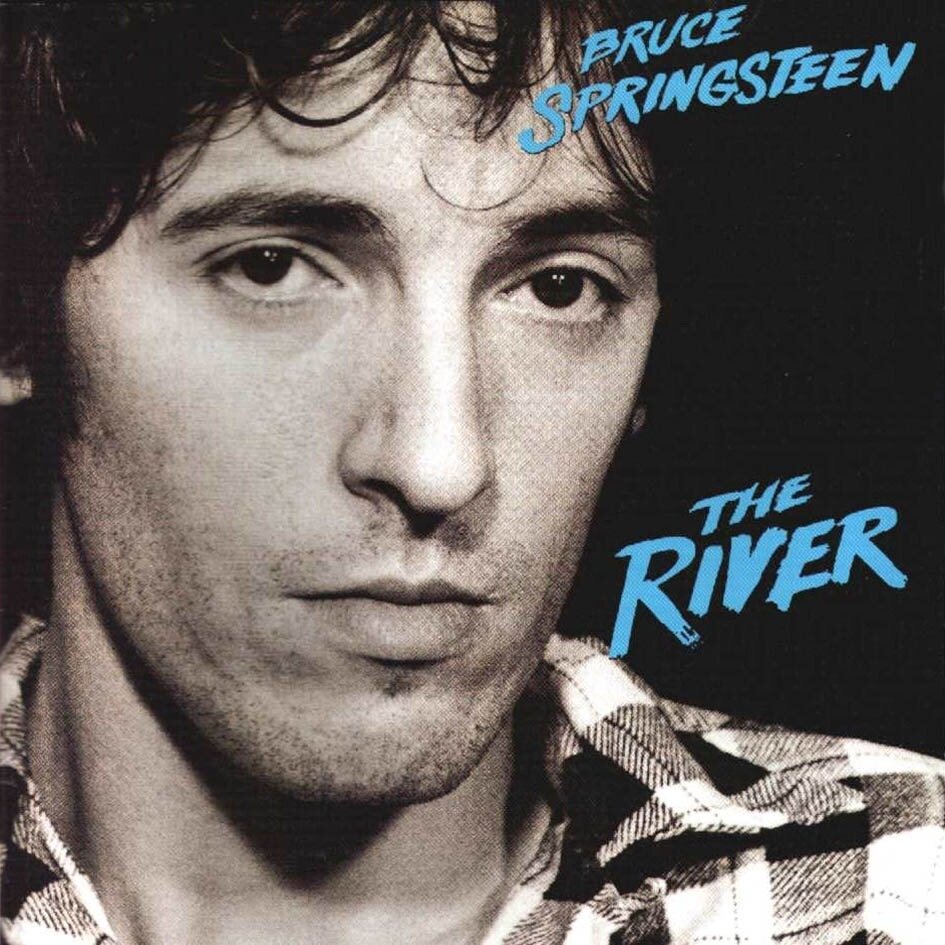

relative improductivité et décide que son prochain album sera un double opus. Dans

l’espace-temps Springsteenien, on peut considérer que le pari ayant mené à

l’élaboration de The River est gagné, le disque sortant seulement deux ans

après Darkness On the Edge of Town. En même temps, Springsteen

sortait son "double blanc" et, si beaucoup de disques doubles se sont vus comparés

au pâle chef d’œuvre des Beatles, rares sont ceux qui méritaient autant d’être

apparentés à ce monument de créativité. Emballé dans une pochette rappelant les

affiches des premiers John Ford, The River est d’abord

introduit par le carton commerciale "Hungry Heart". Le titre n’a

pourtant pas été écrit pour lui, mais pour être offert aux Ramones. Idée qui

sera abandonnée après que le Boss ait compris qu’il venait d’écrire un tube. Il

montre surtout un homme s’amusant avec sa musique, qu’il maitrise désormais

assez bien pour l’adapter de façons différentes. Le morceau éponyme est sans doute

un de ses plus beaux titres, un Blues vibrant dédié à sa sœur, contraint de

quitter le cocon familial après être tombée enceinte. La noirceur de l’album

précédent est toujours là, mais elle se fait plus douce, plus mélancolique, à

l’image de cette ballade où il se demande avec tendresse :

« Est-ce un mensonge si un rêve ne devient pas réalité, ou est-ce encore pire ? ».

On a aussi

droit à une bonne tranche de Rock-à-Papa avec le Rockabily "Ramrod",

et surtout "Cadillac Ranch" , qui fait partie de

ses titres où on se rend vraiment compte que le E-street Band est surtout un

sacré groupe de Rock 'n Roll. On l’aurait presque oublié tant l’homme brille

quand il raconte ses histoires dramatiques, ses personnages laissés sur le bord

de la route par une existence qui ne fait pas de cadeaux. « La seconde

chance n’existe pas » affirme-t-il en interview. Ce constat n’empêche

pas The River d’être un disque bien plus optimiste que son

prédécesseur, et même sur quatre faces le rocker d’Asbury Park reste

irréprochable.

Désormais

encensé par une critique qui se demande jusqu’où il ira, Springsteen

travaille sur des compositions qui seront réparties sur deux disques. La première

partie n’avance pas, le groupe semblant bien incapable de mettre en valeur ses

récits sans les noyer dans un déluge Rock. Les difficultés sont telles que le Boss finit par s’enfermer seul, avec un lecteur cassette, un harmonica et une

guitare sèche, et à raconter ses récits comme un Steinbeck dont la lecture

serait rythmée par le minimalisme acoustique de Woody Guthrie. Souffrant

de dépression, il accouche de ses histoires les plus sombres. Auparavant, même

sa prose la plus noire laissait l’espoir de voir la lumière au bout du tunnel,

ce n’est pas le cas des hommes racontés dans Nebraska. La vie est comme

une virée sur l’autoroute un soir de spleen, elle a ses bons moments, mais trop

baisser sa garde peut vous mener dans une embardée à l’issue fatalement

mortelle. C’est tout le propos tenu sur Nebraska. On ne sait pas

pourquoi "Johnny 99" fut

condamnée à une si lourde peine. On ne sait pas non plus ce qui a mené les

frères de "Highway Patrolman" dans des directions si

antagonistes. Ils y sont, c’est tout. Nebraska est le disque le plus exigeant de

Springsteen, et on conseillera à tous les auditeurs d’écouter ces récits

attentivement... et les textes sous les yeux ! Car le charisme de ce disque

vient de cette capacité à nous prendre par la main, pour raconter ses drames

atrocement réalistes, mais dont la sobriété renforce l’impact. C’est peut être

son meilleur disque, mais il est vrai qu’on aurait pu dire ça de tout ce qu’il

a produit entre 1975 et 1982.

Un disque

aussi exigeant que Nebraska ne pouvait pas se vendre aussi bien que les

autres, et ses producteurs voulurent limiter la casse en le couplant à son

autre projet, à l’ambition beaucoup plus commerciale. Mais, Springsteen reste

fidèle à son idée et insiste pour le faire paraitre seul, en 1982. Le coup

est d’autant plus admirable qu’il laissera raisonner ses notes acoustiques

pendant cinq ans. Cinq longues années pendant lesquelles les fans les plus

fervents seront bien obligés de se plonger totalement dans ce spleen fataliste.

L’attente est d’autant plus justifiée que, lors de sa sortie en

1984, Born in the USA annonce clairement la fin de l’âge

d’or artistique de Bruce. Certes, le disque est bon, bourré de tubes

irrésistibles. Et on y retrouve aussi ce lyrisme qui nous réchauffe l’esprit,

mais quelque chose ne va pas. La première, et la plus flagrante, est sans doute

la domination sifflante de ces claviers, qui deviendront vite ultra kitsch. Le Rock n’a jamais eu besoin de ses gadgets irritants, et Springsteen en avait

peut-être encore moins besoin que les autres. En échange d’un son moderne et

accrocheur, ils créent une distance frustrante entre l’auditeur et le

songwritter. En un mot comme en mille, ces cochonneries au son froid tuent l’émotion !

Et l’effet est encore pire quand il s’ajoute à une production trop propre pour

être sincère. Alors oui "Bobby Jean" tient encore un refrain digne

de ses plus beaux prêches Rock. "Downbound Train" et "Dancing

in the Dark" sont des exemples de mélodies pénétrantes. Mais on a trop

l’impression d’entendre l’homme réclamer son dû. Qu’il accepte désormais de

jouer dans les stades ne fait que renforcer cette impression, nous ne sommes

plus en 1975, le Rock n’est plus le centre du monde, et le Boss rivalise désormais

avec le succès clinquant de Madonna et Mickael Jackson.

Lorsque

Reagan profite du morceau titre pour l’ériger en symbole de l’Amérique

triomphante, le Boss lui répond tout de même qu’il n’avait sans doute pas bien

écouté. "Born in the USA" était en effet le titre le plus virulent

de l’album, le chanteur y condamnant le comportement de son pays vis-à-vis de

centaines d’hommes blessés inutilement au Vietnam. Il montre surtout un citoyen

concerné par le destin de son pays. Constat renforcé par le fait qu’il versera

plusieurs fois les revenus de certains de ses concerts à des associations

d’anciens combattants. D’un point de vue plus politique, les français ont pu

constater ses convictions socialistes lorsque, après un concert à Saint Etienne,

il fit un don de 10000 dollars pour aider les chômeurs Stephanois. En France,

il est décrit comme « la conscience de l’Amérique » par des

journalistes qui ne cachent plus leur admiration justifiée.

Mais ces

bonnes actions ne cachent pas une chose que les fans vont vite comprendre. L’artiste régresse en même temps que l’homme s’épanouit. Il essaiera bien de

faire marche arrière, nous refaisant le coup du disque intimiste avec

Tunnel Of Love, mais ses textes, devenus plus terre-à-terre, avaient perdu

une bonne part de leurs profondeur. Tunnel Of Love est le disque

d’un homme ayant passé sa vie à foncer droit devant lui, et qui regarde

désormais dans le rétroviseur en se demandant ce qu’il devient. Le fait est que

ses préoccupations plus adultes ne touchent pas la même corde sensible que ses

récits précédents. Et la musique est à l’image de ce manque de verve. Même

si "Tunnel Of Love" , "Ain’t Got You" et "Brillant

Desguise" contiennent encore assez de ferveur pour sauver le tout du

marasme. Ce constat est peut être dû au fait que l’album essaie de faire

cohabiter l’acoustique et le synthétique, l’intimiste et le moderne. Tunnel

Of Love sonne encore plus eighties que son prédécesseur, à tel point qu’on

se demande parfois s’il n’est pas allé chercher le producteur de Dire

Straits. Un disque se disant sobre aurait nécessité plus de retenue, hors

le Boss a encore voulu le beurre et l’argent du beurre. Résultat, les passages

les plus acoustiques endorment, et les envolées électriques semblent ne jamais

décoller. Comme si cela ne suffisait pas, l’homme se remet en tête de soigner

sa maladive constipation artistique, et décide de prendre exemple sur les Guns’N’Roses

en produisant deux disques la même année. Le résultat, rempli à ras bord de

titres plats, ne justifiera sa sortie que grâce aux morceaux titres des deux

albums. Pourtant, le compositeur n’a jamais pu être considéré comme un symbole

du passé, et la source de son inspiration ne s’est jamais totalement tarie.

En 1993,

moins d’un an après la sortie de ses deux navets musicaux, il compose le

générique du film Philadelphia de Jonathan Demme, et rafle l’Oscar face à un Neil Young tout

aussi brillant. Deux ans plus tard, il nous refait le coup du troubadour

Steinbeckien, et réussit enfin à donner une suite brillante à Nebraska.

Le propos était proche de celui de l’auteur des Raisins de la Colère, et

dressait un portrait amer d’une Amérique en pleine désindustrialisation. Plus

de vingt ans après le texte rageur de "Born in the USA", le Boss met

encore son pays devant ses contradictions, et cette fois c’est le « rêve

américain » qui est pointé du doigt. On conseillera toutefois, comme pour Nebraska,

de suivre les paroles autant que la musique, pour s’immerger totalement dans

ces récits sur les déclassés de l’Amérique.

J’aurais pu

arrêter là, et fermer cet article sur ce qui s’apparente à une fulgurance

inattendue. Mais en réalité, il ouvrait une troisième période, celle d’un Springsteen

assit au chevet de son pays comme pour panser ses plaies. Car l’Amérique a

besoin du Boss comme d’un père spirituel, et quand une organisation prônant

une morale moyenâgeuse massacre des centaines de ses enfants dans deux

secousses sanguinaire, ce sont encore ses mots qui expriment le mieux sa

douleur. The Rising n’est pas seulement un disque ou le bon Bruce

retrouve toute sa puissance émotionnelle. Le Boss avait rendez-vous avec

l’histoire, et c’est cette légitimité qui donne une telle force à ce disque.

L’homme avouera lui-même que les attentats du 11 septembre ont largement

influencé son écriture, et qu’il cherchait aussi à soigner l’angoisse et la

tristesse qu’il partageait avec des milliers d’américains. The

Rising ne parle jamais directement de l’événement. Le propos est sous-entendu

dans ces histoires de villes en ruine, de pompiers au milieux d’un feu

destructeur, et affronté dans une vibrante incitation à se relever. Il parcourt

aussi ce Folk atmosphérique, qui est sans doute la plus sa belle production depuis les hymnes Spectoriens de Born to Run.

Le disque

lui a surtout permis de retrouver son rôle de père spirituel de l’Amérique, à

tel point qu’Obama affirmera après son concert de soutien « Je suis le

président mais il est le patron ». Cette aura est surtout restée mondiale,

et Bruce s’est étonné du succès de Wrecking Ball en Europe. Sa

préoccupation sociale résonnait encore dans un continent durement touché par la

crise économique. Entre-temps il a perdu Clarence Clemons, le musicien

irremplaçable sans qui rien ne serait arrivé. Il apparait tout de même encore

sur High Hopes, son dernier disque en date, qui contient quelques

titres issus des sessions de The Rising. Avec cette dernière

production, il semble mettre un point final à une histoire démarrée dans les

contrés les plus austère du New Jersey. Si High Hopes devait être

son dernier album, la scène finale aura été digne des plus beaux passages d’un

périple, qu’on pourrait comparer à la fresque « L’Homme Qui Voulu Etre

Roi », le genre d’histoire que l’on revit avec des

étoiles dans les yeux. Longue Vie au père de tous les hommes bons.

![[WebZine] ROCK In Progress](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgNfpw0colnya1V0gJHAHt54gIhxELM8MqVV2_bYRj2_EfsfEpmYRQyio_VCWLAWBu6dj0MRUXnPMB76pFAhNmWfXvzx6m_kBEZa7DIhfsHYbDBjWy18iZ5nIEAzYcfDC3k3-pcRfth3F0/s400/banni-RIP01%252Bfiltres.jpg)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire