Sept ans sans Dylan, voilà ce que furent les années 90 à

97. Vous me répondrez que l’homme a tout de même sorti deux albums, et

continué à revisiter sa légende à travers les bootleg series. Justement, il

revisitait sa légende au lieu de la poursuivre, phénomène nouveau qui dut faire

dire à beaucoup que le vieux barde fatigué lâchait la rampe.

Times go wrong et good as I been to you avaient beau être

d’excellents disques , le barde s’y transformait en disciple , se faisant

humble pour servir ceux qui ont guidés ses pas. Tel un poète maudit, il s’était

ensuite retiré dans sa ferme du Minnesota, le manteau neigeux assombri par le

ciel gris de l’hiver lui inspirant des titres très marqués par le blues.

Du Minnesota, Dylan rêvait des bayous de Louisiane , et

avait sans doute l’image christique de ses héros gagnant leur droit de vivre

dans les champs de coton. Lors de l’enregistrement, il retrouve Daniel Lanois

, celui qui le fit renaître en produisant oh mercy , et qui doit désormais l’aider

à planter son blues dans la modernité. Il met ainsi en musique un disque conçu

autour des préoccupations d’un homme qui pourrait bien être Dylan lui-même. Les

amours déçues, la vieillesse, et la mort inéluctable, voilà le menu de cette odyssée

moderne.

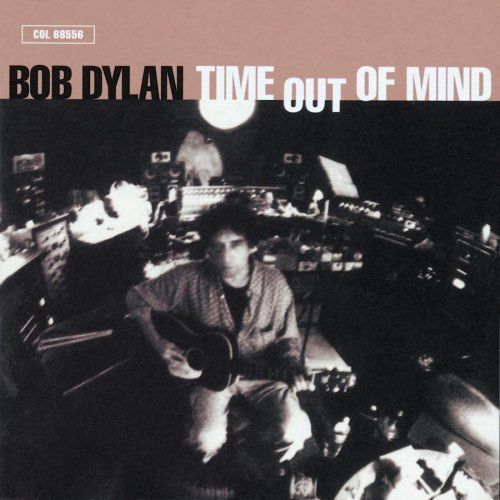

La pochette présente Dylan entouré de ses instruments,

dans une perspective qui donne l’impression que le poète joue au milieu d’un

vaisseau spatial. Assis avec sa guitare sèche, il fixe l’objectif d’une manière

qui rappelle sa posture sur brin git all back home.

Time out of mind n’est pourtant pas un disque futuriste,

encore moins une célébration nostalgique, c’est une œuvre sans âge à la beauté

immortelle. Placé en ouverture, love sick a des airs d’aboutissement, et

pourrait être vu comme une version sentimentale du the end des doors.

Comme sur ce titre , l’atmosphère est lugubre , la boucle

rythmique qui introduit l’album se fondant dans un tourbillon fascinant que n’aurait

pas renié Jim Morrison. Les instrumentaux restent aériens, laissant Dylan

exprimer le spleen de l’homme rejeté, à travers ses « rues mortes » et

ses « nuages qui sanglotent », avant de résumer sa rancœur d’un « je

souhaiterais ne t’avoir jamais rencontré » péremptoire. La conclusion, où

l’homme voit sans espoir le temps passer entre en résonnance avec les préoccupations

du chanteur, qui sort de son hospitalisation.

Symbole de la mort qui s’approche et du temps qui défile

, ce titre peut être vu comme la version musicale de la citation de Platon selon

laquelle : « Personne n’a peur de la mort, si on le prend pour ce qu’elle

est , ou alors , il faut être incapable de faire le moindre raisonnement et ne

pas être vraiment homme-non, ce qui fait peur , c’est l’idée qu’on a pas été

juste. »

C’est cette envie d’ « être juste » qui

mène notre homme sur les routes à la recherche de celle qu’il a laissé partir

trop tôt. Sans surprise, le blues rythme ses pas, permettant à Dylan de saluer

encore une fois le fantôme d’Elvis en dotant sa voix de son écho

caractéristique. Derrière lui, le groupe assure une rythmique carrée, dans la

plus pure tradition du blues des pionniers. Le blues est la musique de l’homme à

terre, et Dylan est un de ses plus brillants interprètes.

Standing in the doorway prolonge le voyage sur une note

plus philosophique, Dylan reprenant la prose Dostoievskienne de blood on the

track , dessinant les pensées de son personnage comme on décrit un décor. La mort est encore très présente dans ses pensées

, son personnage ayant l’impression que son périple passe trop lentement, tout

en ne sachant pas comment il réagira en retrouvant celle qu’il cherche. La

mélodie raffinée qui soutient ses réflexions réussit l’exploit de paraitre

dépouillée malgré sa débauche d’arrangements, on regrettera juste cette fin trop

abrupte.

Sur un Million Miles , on se retrouve face à un dilemme

très Dylannien : Suivons nous le récit du parcours d’un homme , ou ces

mélodies nous rendent elles spectateur de ses rêves ? L’ambiance est

détendue presque jazzy , alors que la femme aimée prend des airs de mirage,

nous laissant face à cette conclusion déchirante : « tout n’est qu’illusion

, sauf la solitude » . Quand cette ballade Jazzy laisse place à une melodie

rock que n’aurait pas renié Springsteen, le narrateur termine son voyage en

Louisiane . Là, on se rend compte que ce voyage philosophique dans l’Amérique

profonde est plus proche de « sur la route » que de « l’idiot »

, et que notre clochard céleste est un nouvel avatar de la passion de Dylan

pour la prose de Kerouac.

L’homme a terminé son voyage sans espoir, le blues

classieux de « fell in love with you » nous apprenant que « toutes

ses tentatives pour séduire cette femme furent vaines » , et il ne saura

donc jamais comment réagir. Son désespoir ouvre ainsi la voie au monument

torturé de ce disque.

L’orgue vous plonge dans un décor méditatif, ses notes

étant autant de jalons de la grande fresque que Dylan est en train de tisser.

La rythmique lourde ponctue les pensées Dylaniennes , les guitares nous

rappelant que nous écoutons bien un disque de rock, tout en ajustant les formes

de ce décor onirique.

La suite est trempée dans le même tonneau précieux, cold

iron bound nappant le rockabilly d’une ambiance lourde à souhait, avant que le

blues nonchalant de can’t wait et highlands ne viennent clore ce voyage

philosophique.

Après avoir rendu hommage au blues, Dylan le transforme,

et le résultat n’est pas seulement un de ses meilleurs disques. Time out of

mind est le genre d’album qui marque la musique d’une civilisation, le genre d’œuvre

qu’on choisira pour définir l’être humain.

![[WebZine] ROCK In Progress](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgNfpw0colnya1V0gJHAHt54gIhxELM8MqVV2_bYRj2_EfsfEpmYRQyio_VCWLAWBu6dj0MRUXnPMB76pFAhNmWfXvzx6m_kBEZa7DIhfsHYbDBjWy18iZ5nIEAzYcfDC3k3-pcRfth3F0/s400/banni-RIP01%252Bfiltres.jpg)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire