Ca y’est, Bob a tué le mythe Dylan, et l’outil du crime se nomme self portrait. Je ne veux pas rouvrir de vieilles plaies, mais la célèbre

chronique de Rolling Stones résumait tout. « C’est quoi cette merde ! »

Ces mots cinglants exprimaient le désespoir d’un grand public las des

extravagances du barde.

Certains avaient grincé des dents lors de son passage à

l’électrique, d’autres appréciaient moyennement de le voir célébrer la country

et jouer un cow boy pour John Ford, mais les mélodies étaient encore brillantes.

Mieux, Dylan gardait cette simplicité instrumentale sur la plupart de ses

titres, les accords habillant les mots comme de gracieuses fourrures.

Voilà ce que self portrait a détruit, sa façon de réduire

les bavardages pour atteindre l’évidence disparaissait sous l’assaut de cœurs féminins,

et cordes boursouflant les titres de leurs gémissements irritants. Il se rattrapera

sur new morning , perle honteusement oublié au milieu d’un répertoire Dylanien

qui n’en manque pas. Mais il était trop tard.

Vous allez me dire que c’est justement l’intérêt de ce

disque, qui est considéré aujourd’hui comme le suicide artistique le plus impressionnant

de l’histoire du rock. Oui mais, ne nous voilons pas la face, une part de la

superbe de Dylan est partie en même temps que son immense popularité.

New morning , Planet Waves , Pat Garett and Billy the Kid

sont des disques honorables , mais je n’échangerais pas deux palettes de ces

disques contre un blonde on blonde.

Pourtant, un nouvel âge d’or se prépare déjà quand , en

1975, déprimé par le naufrage de son mariage, Dylan écrit une série de titres

intimistes. Il entre d’abord en studio

pour produire les premières versions acoustiques, mais sent qu’il manque

quelque chose pour rendre justice à ses textes.

Dylan a changé sa démarche de composition, il écrit

désormais ses titres comme peint un artiste, et il lui faut des musiciens pour

planter des décors dignes de ses nobles sentiments. Pour la production, il

retrouve John Hammond, et s’installe dans les studios de New York, qui l’ont vu composer certaines de ses grandes œuvres.

Il est d’ailleurs rejoint par Paul Griffin, dont le

clavier sublimait déjà les refrains cultes de « highway 61 revisited »

et « bring it all back home ». Comme tout semble l’annoncer, Dylan

monte un gros coup.

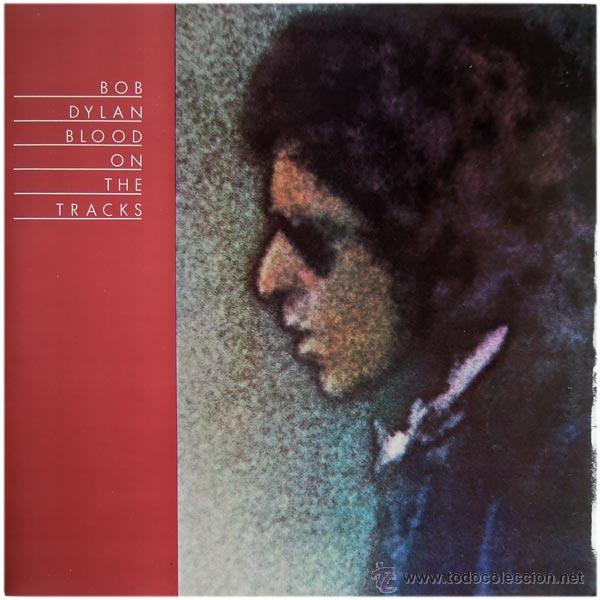

Blood on the track sort en 1975. Sous une pochette

sombre , illustrant un album articulé autour de la rupture amoureuse. La

simplicité de l’accompagnement fait le lien entre le barde acoustique des

début et le précurseur électrique de blonde on blonde.

Blood on the tracks est comme une peinture qu’il aurait

construit par morceaux, chaque titre se trouvant finalement réuni par une

vision d’ensemble. En introduction, tangled up in blue renoue avec une certaine

verve électrique, mais le propos est bien plus sombre qu’auparavant.

Cet homme, qui a l’impression d’être le spectateur de

la déliquescence de son amour , c’est bien sûr Dylan. Même si celui-ci le niera

longtemps, le texte tire sa force de la sincérité de son auteur, qui semble faire un aveu quand il affirme « tout

ce temps j’étais seul-le passé était là tout proche ». Le voilà donc qui se demande si tout cela a réellement

existé, si ce n’était pas un rêve d’autant plus cruel que le retour à la

réalité semble insupportable.

Le tableau suivant est digne d’un roman de Dostoievski .

Le Zim y conte une passion éphémère entre une prostituée et son client, le

client se réveillant le lendemain en se demandant si ce moment a réellement eu

lieu. Là encore, c’est la confusion de Dylan qui apparaît entre deux délicats

arpèges, la réverbération ajoutant encore plus de profondeur au récit. A la

sortie, certains se demanderont si cette histoire fait référence à son ancienne

liaison avec Suze Rotolo , ou si il s’agit d’un mélange de rage et de tristesse

face à l’incompréhension qui s’installe dans son couple.

C’est encore une certaine colère qui fait vibrer la corde

sensible de l’auditeur lorsque viennent les premières notes d’idiot wind. Se

sentant incompris, Dylan lance ses piques poétiques à celle qui semble avoir

tant changé. Sa rage finit par exploser dans un puissant crescendo : « Ce

vent idiot qui souffle à chaque fois que tu ouvres les dents- tu es stupide ma

petite- c’est un miracle que tu saches encore respirer ».

Après la dépression post séparation de « meet me in

the morning » , dont l’allure faussement légère renoue avec la rugosité de

ses débuts, un message d’espoir apparaît enfin comme une oasis au milieu d’un

désert sentimental.

Autre classique Dylanien, « shelter from the storm »

dévoile un tableau plus apaisé. Cette histoire d’homme à qui une femme offre un

toit pour s’abriter représente l’espoir d’un être abandonné, qui pense déjà à

sa renaissance. Trois simples accords et un harmonica nostalgique viennent

appuyer cette réflexion biblique : si la rupture est temporelle , le

véritable amour est éternel.

Même Lily Rosemary and the jack of heart , qui dépeint

une scène digne d’un western , porte un double sens qui le relie au thème du

disque. Dylan dévoile progressivement ses personnages . Puis une banque est

cambriolée , un homme poignardé , et un juge aux méthodes expéditives envoie

Rosemary à l’échafaud pour meurtre. La partie de poker des débuts bascule dans le

drame de manière soudaine, le récit posant ainsi cette question : la vie

comme l’amour ne serait-t-il qu’un jeu de hasard ?

Après la sortie de blood on the track , l’auteur de ce

chef d’œuvre se demandera comment « on peut aimer un tel amas de

souffrance ». C’est que, comme dans toutes les grandes œuvres, c’est un

peu du genre humain qui s’exprime dans cette série de spleens sentimentaux.

![[WebZine] ROCK In Progress](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgNfpw0colnya1V0gJHAHt54gIhxELM8MqVV2_bYRj2_EfsfEpmYRQyio_VCWLAWBu6dj0MRUXnPMB76pFAhNmWfXvzx6m_kBEZa7DIhfsHYbDBjWy18iZ5nIEAzYcfDC3k3-pcRfth3F0/s1000/banni-RIP01%252Bfiltres.jpg)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire