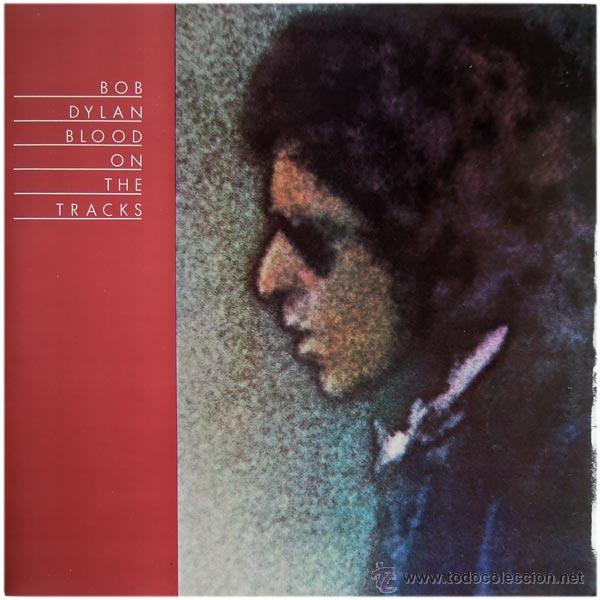

Comment imaginer une pochette plus iconique que

celle-là ?Il faut dire que sa production fut un véritable casse-tête,

Dylan posant dans de nombreuses rues du Greenwich village, sans que le

photographe Daniel Kramer ne trouve le bon plan. L’homme est déjà responsable

de la pochette de « brin git all back home » , mais c’est finalement

Dylan qui aura l’idée qui va débloquer la situation. Il arrive donc aux séances

avec un t shirt de motard et demande juste au photographe de le shooter avec.

Kramer ajoutera juste son manager à l’arrière-plan pour donner un meilleur équilibre

à l’image.

La photo est là, prête à marquer des millions de rétines, tant elle revendique clairement ce que le précèdent album ne faisait qu’esquisser timidement.

La photo est là, prête à marquer des millions de rétines, tant elle revendique clairement ce que le précèdent album ne faisait qu’esquisser timidement.

Le voyage de Dylan en Angleterre fut une véritable

renaissance, l’énergie du swinging london lui redonnant le gout du rythm n

blues qu’il n’osait pas revendiquer.

On oublie un peu vite que le poète a fait ses premières armes dans le blues , avant de se tourner vers un milieu folk qu’il pensait plus porteur. Ce que les fans prirent pour une trahison, lorsqu’il sortait sa guitare électrique, n’était qu’un retour aux sources. Voilà pourquoi il appela l’album précèdent brin git all back home », le rock était une musique américaine, et il allait le rappeler aux blancs becs anglais.

Mais le virage était trop timide, le disque ne comportant qu’une face de rock électrique qui, malgré sa grandeur, ne suffira pas à faire trembler ces stones auxquels Dylan voudrait tant ressembler.

Pour confirmer son virage, il lui faut son Keith Richard

, un homme jouant le blues comme si il coulait dans ses veines. Cet homme, ce

sera Mick Bloomfield, que les derniers disques de Paul Butterfield ont élevé au

rang de roi d’un blues électrique tout

neuf.

Selon Dylan, Bloomfield est tout simplement le meilleur

guitariste de blues, et quand il rencontre Al Kooper , il forme sans le savoir

un des duos les plus brillants de l’histoire de la musique. Quelques jours

avant les sessions d’enregistrement, Dylan s’enferme dans sa maison de

Woodstoock pour peaufiner le voyage initiatique qu’il va enregistrer.

Il a une idée nette de ce qu’il veut et, quand le

producteur Wilson semble vouloir reprendre la formule des albums précédents ,

il lui lâche cette phrase cinglante : « Je ferais mieux de le

produire avec Phil Spector ».

Bob Johnson saute sur l’occasion pour prendre le relais, et ce même si il n’est producteur chez Columbia que depuis 1965. Mais c’est justement cette fraîcheur que cherche Dylan, Johnson n’ayant pas cette manie de vouloir faire sonner ses musiciens de la façon qu’il juge la plus commerciale. Il laisse juste le groupe créer en toute liberté, se contentant de trouver le meilleur son pour chaque instrument, et de ponctuer les sessions de cette déclaration enthousiaste : « C’est le meilleur disque que j’ai jamais produit ».

On a trop souvent collé à Dylan la parenté du folk rock, étiquette réductrice qui empêche de comprendre l’importance de ce « highway 61 ». Le folk rock, c’est la rencontre entre la pop des beatles et la folk acoustique, c’est des refrains légers posés sur des guitares carillonnantes.Le folk rock est l’enfant des Byrds, et grandit grâce à CBNY et Neil Young.

« higway 61 » serait plutôt le disque à mettre dans la série restreinte des albums de rock les plus purs et parfaits. Du coté des textes, l’auditeur se retrouve embarqué dans un road trip fascinant , où plane l’ombre de Kerouac, sur fond de mélodies flirtant tantôt avec la simplicité d’un chuck Berry , le spleen de Muddy Water , ou le génie pop de Phil Spector.D’ailleurs, Like a rolling stone vaut bien tous les let it be , Imagine , et autres perles Spectoriennes , tant elle révolutionne les codes de l’époques. Personne n’avait encore osé dépasser la barre des 6 minutes, qui permettait à un titre de passer à la radio.

Si la formule finira par devenir ennuyeuse quelques

années plus tard, elle permet à Dylan de déployer une poésie fascinante. Le duo

Bloomfield Kooper est déjà parfaitement en place, et invente ce son

« sauvage et vif comme le mercure, brillant comme l’or ». La

« miss lonely » , qui provoque le mélange de compassion et de

ressentiment que Dylan exprime ici est sans doute Edie Segwick , nouvelle

égérie de Warhol dont l’histoire ne retiendra pas longtemps le nom.

Derrière cette poésie, c’est encore le rock qui mène la danse, le titre s’ouvrant sur une pulsation de batterie qui marquera définitivement la mémoire d’un certain Bruce Springsteen.

Derrière cette poésie, c’est encore le rock qui mène la danse, le titre s’ouvrant sur une pulsation de batterie qui marquera définitivement la mémoire d’un certain Bruce Springsteen.

Et puis il y’a cette rythmique imparable et irrésistible

, qui fera dire aux observateurs les plus rétrogrades que Dylan a troqué son

lyrisme poétique contre une vulgaire énergie rythmique.C’est aussi à eux que

Dylan s’adresse dans « ballad of a thin man », quand il écrit :

« something is happening here but you don’t know what it is », la

chanson pouvant aussi être vue comme une description de la déchéance de son ami

Brian Jones. Encore une fois, Bloomfield brille autant que l’écrivain dont il

illumine les textes. Le guitariste atteint le sommet du jeu puissant qui le

caractérise, ses notes se déversant en un torrent majestueux, avec ce feeling

chaleureux qui disparaîtra avec lui.

Puis nous reprenons la route, passant dans les rue de Tombstone sur fond de rock n roll aussi pur qu’un riff de Chuck Berry, et on se souvient que c’est ici qu’eut lieu le règlement de compte qui donna à Kirk Douglas un de ses plus grand rôle *. Dylan envoie ensuite une lettre d’amour au blues , sa Buick 6 étant la meilleure bécane pour entreprendre la traversée de la highway 61 , cette route qui va de la nouvelle Orléans à la frontière canadienne , en passant par le missisipi . Dylan place ainsi sa silhouette au milieu des images vénérées de Muddy Water , Bo Diddley et autres dieux de la musique américaine.

C’est ensuite de cette même route 61 qu’il parle sur le

morceau titre, la version originale étant plus aérée et le rythme plus net que

sur la reprise tonitruante de Johnny Winter. Le titre est la dernière

déflagration rock, avant que Dylan ne reprenne son costume d’Homère moderne.

On se retrouve ainsi auprès d’un homme coincé dans une ruelle glauque de Rio Bravo où « les hommes laissent leurs cheveux pousser et leur moralité glisser ». Derrière ce décor décadent plane encore l’ombre de Kerouac, dont le roman « ange de la désolation » partageait la même ambiance glauque. Derrière ce récit sombre, l’orgue d’Al Kooper brille comme la lumière au fond du tunnel.

Dylan n’est jamais aussi fascinant que dans ses récits compatissants , et « desolation raw » s’impose comme l’apothéose d’un album incontournable. Cette fois, cette désolation row n’est pas clairement située, comme si Dylan voulait en faire le symbole d’une violence que l’on croise autant à New York qu’au Mexique. Western moderne, le récit montre aussi la lucidité d’un Dylan qui semble autant se moquer de ceux qui construisent les chaînes de montages, que des manifestants brandissant des slogans simplistes en espérant améliorer leurs conditions de vie.

Les guitares acoustiques, lancées sur un rythme

enjoué , contrastent avec un récit foncièrement pessimiste, qui semble exprimer

ce que Dylan répondait quand on lui demandait ce qu’il pensait de Joan

Baez : « Elle croit qu’elle peut changer le monde . Moi je pense que

personne ne le peut ».

Dylan n’aura pas changé le monde avec ce disque, mais il aura définitivement changé la face du rock. On pouvait désormais déclamer des vers sur fond de rock électrique, et des artistes comme Springsteen ou Patti Smith sauront retenir la leçon. Nous sommes en 1965 et le rock produit ses premières pensées.

Dylan n’aura pas changé le monde avec ce disque, mais il aura définitivement changé la face du rock. On pouvait désormais déclamer des vers sur fond de rock électrique, et des artistes comme Springsteen ou Patti Smith sauront retenir la leçon. Nous sommes en 1965 et le rock produit ses premières pensées.

* règlement de compte à OK Corral

![[WebZine] ROCK In Progress](http://3.bp.blogspot.com/-eShAvmI56Sg/XCZThlRwdDI/AAAAAAAAAos/19T4foqHca46LjcWYH5V5ZbMmPx6o8UkACK4BGAYYCw/s1000/banni-RIP01%252Bfiltres.jpg)

:format(jpeg):mode_rgb():quality(90)/discogs-images/R-375040-1173940239.jpeg.jpg)

/https://www.thestar.com/content/dam/thestar/entertainment/music/2013/11/16/t_bone_burnetts_next_project_finishing_bob_dylans_basement_tapes/basement_tapes_coverjpg.jpg)