Dans une sombre salle new yorkaise, un craquement d’allumette

perce dans le silence , comme la lumière au milieu des ténèbres. Détendu comme

jamais, plus prétentieux que dans ses heures les plus glorieuses , Lou Reed

sait qu’il a atteint le sommet de sa carrière. Ce soir-là , le public lui est

acquis d’avance, et les rares personnes conscientes qu’il représente désormais

le rock n roll sont réunies, comme si New York attendait le héros qui l’a si

bien dépeinte.

« Excusez-nous du retard nous étions en train de

nous accorder ».

Dès cette phrase, le public lui répond par une ovation chaleureuse,

un spectateur lui lançant cette ordre féroce « Take no prisonner Lou Reed ».

Et il commence par lancer une pique à Patti Smith, dont

le dernier album vient de sortir « It’s not radio Ethiopia , it’s radio

brooklin ! », avant de partir sur un sweet jane de plus de six

minutes , prétexte à quelques digressions pleines d’auto dérision.

I wanna be black part ensuite dans un free jazz fascinant

rappelant ce que Lou Reed déclarait à l’époque : « si tu ne sais

jouer ni le rock , ni le jazz, alors mélange les deux ! ». Malgré

cette touche d’humour ce passage est impressionnant de virtuosité, une fête

spectaculaire réinventant la notion d’orchestre rock. L’orchestre de Lou Reed

est plus rock que celui de Zappa, moins théâtral que celui de Springsteen, c’est

la chaleur du jazz copulant avec la puissance du pure rock n roll.

Derrière lui, le groupe chauffe comme l’autel d’une

célébration païenne, et donne la plus puissante version de satellite of love

jamais enregistrée. Portée par des chœurs fervents, et des cuivres chaleureux,

cette version transcende la beauté glam de l’original et , quand la guitare

succède à l’orchestre le temps d’un solo déchirant, on assiste véritablement à

l’assassinat de la suffisance glam. Présent dans le public, Springsteen a du apprécier cette version grandiloquente, qui n’est pas sans rappeler le charme théâtral de ses shows.

Chef d’œuvre du Velvet , « pale blue eyes » n’égale

pas la force de la version contenue dans live 1969, mais les chœurs font encore

des merveilles, sur ce qui restera un des meilleurs titres écrit par le poète

de New York.

Si vous voulez un chef d’œuvre, jetez-vous sur cette

version extraordinaire de Berlin. Ce qui, sur disque, était une introduction au

disque le plus magnifiquement déprimant que le rock ait porté, devient ici un

véritable requiem rock, une symphonie sombre débouchant sur une série de points d’orgues lumineux.

Après s’être laissé aller à la sensibilité sur les trois précédents

titres, Lou durcit de nouveau le ton, transformant « waiting for the man »

en blues incroyablement tendu. Comme au début du concert, Lou joue avec le public,

crachant sur les idoles de cette nouvelle génération (Patti en a pris pour son

grade en début de concert) , et improvisant des discours farfelus au milieu d’impros

qui étirent ses rythmes, comme Sergio Leone étire ses scènes.

Et puis, enfin, le break rythmique de waiting for my man

laisse place à une guitare suivant les cuivres dans un blues urbain et

menaçant, entrant ainsi dans un « temporary thing » qui porte

merveilleusement son nom. Boogie en deux accords, monument de feeling à une

époque où le rock semble le renier, ce titre est un magnifique pied de nez aux

surexcités à crête qui prétendent perpétuer le message de Lou.

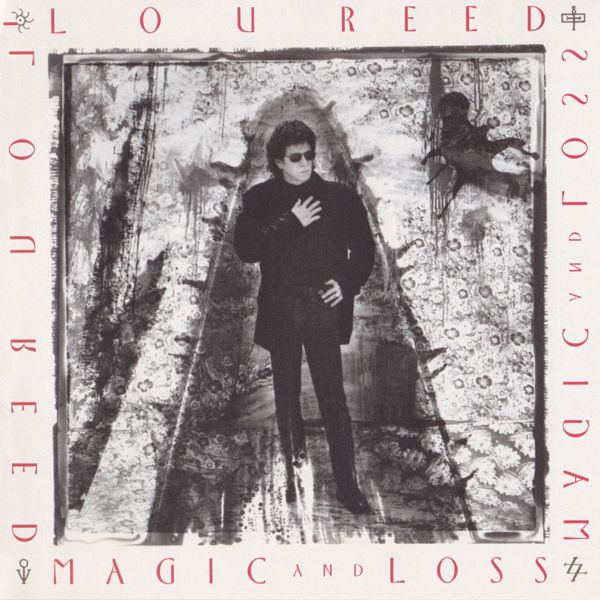

Contrairement à ce qu’annonce sa pochette, ce disque n’est

pas punk, Lou est bien trop fin pour balancer les mêmes braillements niais. D’ailleurs,

la seconde partie du live creuse un sillon classieux bien éloigné des glaviots

de la bande à Rotten.

Et le voilà reparti dans ses sensibleries , partant dans

une version de cosney island babie capable d’hérisser le poil du skinhead le

plus endurci. Ce qui était une ballade introspective et philosophique devient une

catharsis fiévreuse, un crescendo vibrant porté par la chaleur des cuivres, et la

puissance de ses chœurs gospels.

Après le poète , l’animal rock n roll ne tarde pas à

refaire surface , introduisant « street hassle » par un solo plein de larsen, avant de lancer ironiquement « c’est comme ça que metal machine

music est né ». Lou Reed tient là le meilleur groupe de sa vie, le seul

capable de balancer un titre comme street hassle en live, avec autant de

justesse et de puissance.

La valse se fait encore plus solennelle, plantant cette

histoire glauque dans un décor solennel et fascinant. Avec Reed, la beauté et

la violence s’enchaînent, comme les scènes d’un film qui ne peut que mal finir,

et la guitare perce la mélodie comme le prêche annonçant la catastrophe. C’est

que la figure de Reed a toujours eu quelque chose de christique, et l’humour

contenu dans certains de ses monologues a surtout pour effet d’accentuer des

envolées, qui réussissent toujours à prendre l’auditeur par surprise.

On regrettera juste que Bruce ne soit pas monté sur scène

pour lancer sa déclamation , mais le riff final achève cette fresque de

manière grandiose. La longue jam de « walk on the wild side » lui

donne ensuite l’occasion de régler ses compte avec son passé , d’exprimer son

regret d’avoir mis fin au Velvet , tout en interdisant à son groupe de mettre

la moindre émotion dans son plus grand classique.

Ce satelite of love, il le veut froid, distant, comme

pour mettre fin à une époque où il n’était pas réellement lui-même. Est-ce parce

qu’il sait qu’un tel succès peut le tuer ? Est-ce pour affirmer une

liberté à laquelle il tient plus que tout ? Où faut-il y voir un autre

rejet de la production que Bowie lui a réservé ?

Ce qui est un des plus grands classiques du rock, il le

dépeint comme un bon morceau issu « d’un bouquin stupide sur des

infirmes », avant d’envoyer cette délicate attention à ceux qui lui ont

donné l’inspiration « Allez-vous pendre les mecs ». On l’a déjà dit,

avec Reed la violence et l’agressivité ne sont jamais loin, mais il est le seul

à lancer son fiel avec autant de classe.

La violence de Reed est fascinante comme pouvait l’être

celle de Lenny Bruce, c’est le cri de révolte du poète au milieu d’un monde de

fous. Et, si le public prend ses insultes avec reconnaissance , c’est parce

qu’il a conscience , comme le disait Dustin Hoffman dans le biopic consacré à

Lenny Bruce , « d’avoir besoin de ce genre de fous ».

Comédie subversive, concerto rock, poésie décadente, « take

no prisonner » est tout cela est bien plus encore. C’est le plus grand

live de celui qui voulait être « le Dostoïevski du rock ». Et quand « leave

me alone » clôt la céremonie sur une fureur proto metal asphyxiante, elle

laisse l’auditeur assommé par une œuvre unique , une réinvention vibrante de ce que

doit être un live rock.

![[WebZine] ROCK In Progress](http://3.bp.blogspot.com/-eShAvmI56Sg/XCZThlRwdDI/AAAAAAAAAos/19T4foqHca46LjcWYH5V5ZbMmPx6o8UkACK4BGAYYCw/s1000/banni-RIP01%252Bfiltres.jpg)

:format(jpeg):mode_rgb():quality(90)/discogs-images/R-4896252-1407636896-8356.jpeg.jpg)