So long is not

true

Wanted a women

never bargain for you

Lot of people

talkin , few of them know

Souls of a women was created bellow »

Il y a des mots qui révolutionnent leur époque, des phrases

sonnant comme des incantations prophétiques. Derrière cette expression de désespoir

sentimental s’inscrivant dans la tradition des grands pionniers de Chicago,

Jimmy Page invente les codes du hard blues. Sorti en cette même année 1969 , In

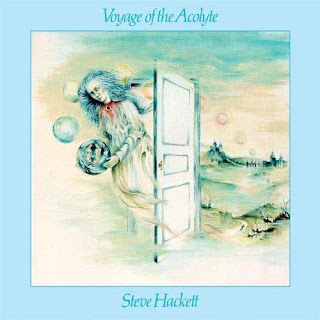

the court of the crimson king initiait un rock libéré de ses vieux totems. Dans

la lignée du roi cramoisi, une vague de virtuoses anglais diluaient le swing

originel du rock dans un mélange de jazz , de musique symphonique , de folk. Du

rock, ces musiciens n’ont gardé le plus souvent que la puissance électrique.

Pour que le blues survive à ce nouvel affront, les groupes tels que Deep purple, le Black sabbath des débuts et autres Led zeppelin le jouèrent avec une puissance sonore décuplée. « Highway star » , « Whole lotta love » , « Iron Man » , tous ces tubes représentaient les bases d’un nouveau mojo. Toe Fat s’inscrit au cœur de cette résistance glorieuse, tout en flirtant un peu avec l’ennemi. Le groupe fut formé en 1969 autour du chanteur Cliff Benett. Après la dissolution de son premier groupe, l’homme avait entamé une courte période solo. Si les titres qu’il publia à l’époque ne restèrent pas dans les annales , cette aventure en solitaire lui permit de se faire une petite notoriété dans le milieu de la pop anglaise. Il put ainsi réunir rapidement les musiciens nécessaires à son nouveau projet. Parmi les plus illustres de ces mercenaires, on trouve Ken Hensley, un multi instrumentiste qui mettra ensuite ses talents au service d’Uriah heep. Cherchant le nom de groupe le plus dégoutant possible, les musiciens finissent par opter pour Toe fat. Emballé par le nouveau projet de son chanteur, le label Rare earth lui fait rapidement signer un nouveau contrat.

Alors que les musiciens n’ont rien enregistré, les voilà engagés comme première partie de Dereck and the dominos. Lors de ces prestations, Toe Fat semble reléguer les Dominos au rang de vieilles gloires fatiguées. Le groupe d’Eric Clapton, aussi brillant soit-il, semble être resté bloqué dans les sixties. Leurs mélodies sont trop douces, leur rock trop sobre , il joue comme si Led Zeppelin n’existait pas encore. C’est d’ailleurs à partir de cette époque que Clapton se forgera une image de vieux bluesman, capitalisera sur sa respectabilité d’ex gloire d’une époque révolue. De son coté, convaincu d’avoir trouvé « son Led zeppelin » , Rare earth demanda aux studios Hignosis de confectionner la pochette du premier album de Toe Fat. Les studios conçoivent alors un graphisme digne de meilleures excentricités anglaises. Voyant ces nudistes au visage en forme de gros orteil, le label prévoit déjà de supprimer la femme, dont les seins pourraient choquer le puritanisme américain.

Sorti en 1970 , Toe fat est une preuve du rapprochement de plus en plus assumé entre le rock progressif et le hard rock. Led zeppelin et King crimson représentaient finalement deux visions du progressisme musical assez proches, deux façons d’emmener leur musique vers une virtuosité plus spectaculaire. Toe fat s’ouvre sur That’s my love for you , un boogie ramassé que n’aurait pas renié Foghat. Les arpèges ouvrant Bad side of the moon flirtent ensuite avec les mélodies tolkenniennes chères à Wishbone ash. Le synthé rêveur, plus proche de Yes que de Deep purple , apporte une certaine classe mélodique à ce riff plombé. Nobody flirte un peu plus avec le blues boom anglais , Hensley déployant un riff aussi puissant qu’entêtant. Ce qui fut un boogie enjoué s’achève dans un déluge de solos incandescents. Ce qui frappe également sur cet album, c’est la voix de Benett.

Sur les passages les plus agressifs, il chante avec la puissance des plus impressionnants rockers sudistes. Cette force ne l’empêche pas, quand les chœurs de the Wherefors and whys inventent une grâce qui sera bientôt reprise par Uriah Heep, de gazouiller aussi majestueusement que Robert Plant sur Thank you. Plus bluesy que réellement progressif, Toe fat (l’album) fait partie des premières tentatives de rapprochement entre le hard blues et le rock progressif. Ayant reçu l’album un peu avant sa sortie officielle, la critique unanime salue cette réussite comme il se doit. Le label change pourtant de stratégie quelques jours avant la publication de l’album. Décidant finalement de mettre le paquet sur Dereck and the dominos , la maison de disque largue brutalement Toe fat. Ce premier disque sera finalement publié par une filiale du label, qui ne le distribuera malheureusement qu’aux Etats Unis.

Trop excentrique pour séduire le marché américain, Toe fat fait un bide . Le groupe tenta de rattraper cet échec en sortant un second album d’excellente facture, qui connaitra le même échec. Le groupe décida alors de se séparer, laissant ainsi certains de ses membre écrire la légende de Jethro Tull et Uriah Heep. On retiendra simplement que Toe Fat n’avait rien à envier aux groupes qui firent connaitre ses musiciens.

![[WebZine] ROCK In Progress](http://3.bp.blogspot.com/-eShAvmI56Sg/XCZThlRwdDI/AAAAAAAAAos/19T4foqHca46LjcWYH5V5ZbMmPx6o8UkACK4BGAYYCw/s1000/banni-RIP01%252Bfiltres.jpg)